跨越山海 高原筑梦——第五批援青干部人才三年支援工作综述

初夏时节,行走在青海高原大地,从河湟谷地到草原深处,从瀚海戈壁到环湖流域,生态美景盎然如初,特色产业生机勃发,群众生活蒸蒸日上。数不尽的发展创新探索,唱不够的幸福欢歌,荡漾在草场湖泊,鸣响于山涧峡谷,拂掠过重峦峰林。

图为德令哈·可鲁克湖。

党的十八大以来,习近平总书记心系青海、情注高原,三次赴青海考察调研,多次作出重要指示批示,为青海发展擘画蓝图、把脉定向。

发展,离不开人才支撑。2022年7月,来自38个中央和国家机关、20家中央企业和北京、天津、上海、江苏、浙江、山东6个援青省市的441名第五批援青干部人才,积极响应党中央号召,从祖国四面八方奔赴大美青海,接续扛起对口援青光荣使命。

大地为纸、山川作墨,实干担当写华章。青海的需求在哪里,援青力量就汇聚到哪里。三年来,在党中央的亲切关怀下,援青干部人才把青海当家乡,用青春、智慧和情怀书写援青壮丽诗篇,为青海经济社会发展和长治久安作出了重要贡献。

共和县龙羊峡水库,一望无际的绿色水面宛如巨大的镜子,倒映着四周的山峦。水面上整齐排列着数个大大的圆圈,“圈内”养殖着被誉为“冰海之皇”的三文鱼。2025年5月22日,首批龙羊峡三文鱼产品顺利通关进入日本市场,实现了我国三文鱼出口日本“零的突破”。

这是“小组团”援青的生动缩影。“小组团”援青短平快,灵活精准,有针对性地帮助专项领域补短板、强弱项。援青干部“小组团”集中优势资源,破解三文鱼养殖技术难题,帮助企业进行审计把关、出口退税、打开市场,助力龙头企业做大做强,带动龙羊峡水库三文鱼养殖形成多元一体产业链条,国产市场占有率超三分之一。

同样是发展三文鱼产业,门源县冷水鱼基地在一批批援青干部的接力帮扶下蝶变升级,实现了“高原上培育,深海里养殖”,成为西北地区最大的鱼苗供应基地。在这里孵育的三文鱼幼苗“游”向全国,汇聚成当地百姓的致富之路。

习近平总书记在考察青海时强调,要有效集聚资源要素,加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。

产业“四地”是青海推动高质量发展的最优路径、最佳选择。将资源禀赋转化为经济优势,既保护生态环境,又壮大支柱产业,是关键点,也是难点。

坚持受援地所需、支援地所能,援青干部谋在先、想在前,助力绿算产业发展、文旅对外推介、数据援青、招商引资等中心工作取得成效,让更多特色产业由无到有、由弱转强,因“冷”而兴、依“高”而起。

引进先进种植养殖技术,推动农牧业现代化发展。山东援青干部周磊连续六年坚守雪域高原,深入了解牧民群众生产生活需求,进牛棚、羊圈,积极推广藏羊、牦牛先进养殖技术,帮助对接青海和山东产销合作,推动海北州优质产品走出青海、走向全国。

2022年12月,周磊带领技术团队开展“牦牛微量元素营养需要量参数试验”研究。

加强旅游基础设施建设,提升服务水平。上海援青团队接过接力棒,发掘打造久治县女儿湾景点,实现了当地文旅产业主体从无到有的跨越。华能集团援青干部蔺通和天津市援青团队协力合作,通过整村易地搬迁,实现了“中国美丽休闲乡村”尖扎县德吉村的幸福蝶变。“达巴家的饺子最好吃。”藏族同胞达巴在村里办了农家乐,经营藏式饺子。这几年,他积极参加援青项目开展的餐饮技能培训,“柴火鸡、川菜、火锅都会做,生意越来越红火”。

各支援方支持生态修复、环境治理等项目,一大批政务和行业数据、重大项目、企业源源不断汇聚青海。江苏支持青海零碳产业园建设,浙江积极推动“数据援青”。从春晚上惊艳世界的东北秧歌智能训练,到服务“东数西算”的算力基地,三江之源加速转型高原绿算蓝海。

一碗拉面牵起苏青情。致力于打造“青海拉面”品牌,在援青团队努力下,江苏推进青海拉面进机关、进高校、进高速公路服务区、进企业的“四进”活动,助力更多农牧民通过“一碗面”务工增收,青海籍人员在江苏开办拉面店近3000户,从业人员1.1万余人。

从高寒缺氧的三江源头,到水草丰美的祁连深处,再到沟壑纵横的河湟谷地,援青干部人才扛起“源头”责任担当,缺氧不缺精神、山高干劲更足,闯市场、征远途,带领群众兴产业奔共富。

当桥梁、做纽带,援青干部人才积极协调沟通,对口支援省市的资金、技术、人才优势与青海丰富的资源优势有机结合起来,新理念、新思维,犹如希望的种子播撒在青海大地。

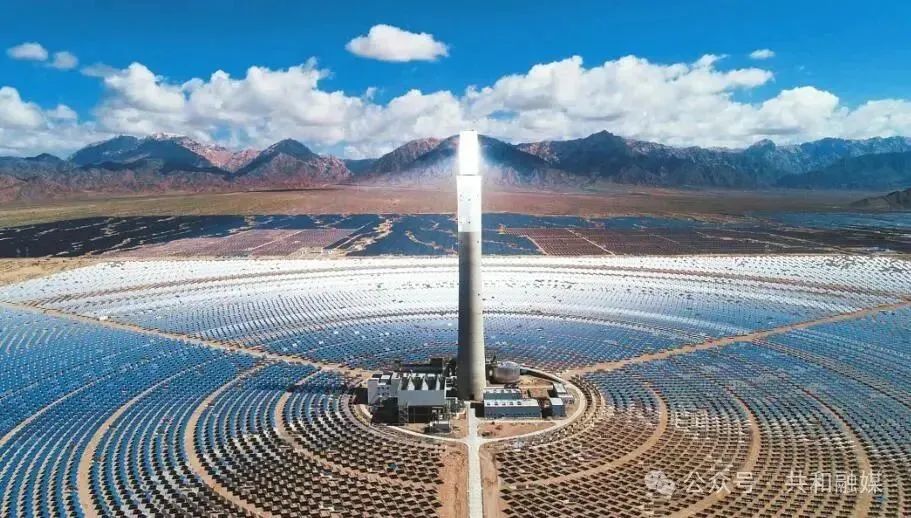

浙江产业援青项目——浙江中控新能源公司在德令哈市投资建设的塔式太阳能光热发电二期50MV项目。

在援青干部人才的带动下,当地干部思想破冰、信心足了,群众富了、干劲足了,对“绿水青山就是金山银山”有了更深刻的认识。干群齐心,点“绿”成金,产业“四地”拔节生长,深度融入和服务国家战略。

有人问:你们不远万里来到高原,身体接受挑战,忍受孤独寂寞,还要东奔西跑协调资金、推进项目,值吗?

援青干部人才说:这里有广阔的舞台,这里有群众的期待,能在这里干点事情,还有什么比这更幸福呢?

西宁市元朔山下,果洛西宁民族中学的红墙黑瓦在高原阳光下格外醒目。高二学生门帅来到学校的人工智能实验室进行机器人工程设计编程,为航天创意赛做练习准备。作为为果洛学子开设的“飞地办学”学校,承载着果洛群众对教育的殷切期盼。7位援青教师跨越2000多公里,像格桑花儿一般扎根这里,用心点亮高原孩子的梦想之光。

改善民生、凝聚人心,是援青工作的出发点和落脚点。3年来,援青六省市实施民生领域项目235个,改善了农牧民住房、交通和安全饮水条件。对口援青六省市累计投入援青资金55.46亿元,实施援建项目1406个。

3年里,医疗、教育“组团式”援青工作正式纳入中央干部人才对口支援帮扶范围体系,“组团”改变“单兵作战”模式,释放组团优势,更从管理制度、人才培养等方面补短板、强弱项,以“输血”促“造血”。

图为山东援青医疗专家在海北州巡诊。

这是令人暖心的数字。14家重点帮扶县医院提前两年实现“二乙清零”,有8家医院达到医疗服务能力基本标准。20家“组团式”受援受扶州县医院急危重症救治“五个中心”全部建成,门急诊量、住院人数和手术量整体增长了10%以上。5家省级医院、6家州人民医院、29家涉藏县人民医院开设“援青门诊”,援青医疗专家常态化坐诊。玉树州州域内婴儿死亡率从13.59%降至1.77%。

这是让人感慨的场景。“我们也做不了啥,就给上海人民献点血吧。”“组团式”帮扶“师带徒”培养机制下选送至上海市第四人民医院进修的2名藏族和1名回族医生心怀感恩,周末在虹口区鲁迅公园门口的献血点主动撸起袖子无偿献血,血浓于水的民族亲情感动着沪青两地。

这是令人温暖的画面。人民至上,生命至上。为了2名牧民群众的生命安全,援青专家、玛沁县人民医院院长朱鑫璞邀请15名上海医学专家开展了2个半小时的远程多学科会诊。增设门诊、远程会诊、送医下乡相继展开,响应急诊、定制方案、联合诊疗落地见效,患者对援青专家们竖起大拇指,直夸“是我们的好‘曼巴’(藏语:医生)”。

这是令人心安的话语。“这道题不难,我们慢慢解。”这是泽库县第一民族中学援青校长姜伟的口头禅。曾是国家扶贫开发重点县的泽库县,经济发展缓慢,他争取到爱心企业专款,努力保证孩子们每天吃一个鸡蛋。

北京援青教师课外指导学生。

这是令人振奋的趋势。有的本地医生之前不敢留病人,“怕治不好耽误了”“拿起手术刀就紧张”,在援青专家的指导下,现在能独当一面主持多项手术。受援学校不少教师之前不敢报名参加教研比赛、评职称动力不足,如今“积极想课题、比赛有底气了”,还“主动申请去当班主任”。以前羞涩不敢讲话的孩子们,现在“隔老远都鞠躬叫老师”,更爱学习了,笑容更多了,“考上大学回来建设家乡”写在他们的心愿单上。

这是令人雀跃的跨越。海北州曾是青海省唯一没有三级医院的藏族自治州,当地医疗条件亟待提升。山东选派51名医疗人才支援海北州第二人民医院,全体成员众志成城,助力医院提前8个月完成三级综合医院验收。海北州没有三级医院的历史被成功改写,中国内陆地市级行政区拥有三级医院的“拼图”,拼上了最后一角。

“组团式”支援帮扶,不仅能帮助解决问题,更重要的是,给受援地留下一支能自己解决问题、带不走的人才队伍。

好办法来了——支援一所学校、示范一个地区。受援地对接支援省市开展“双向组团”,打通了人才培养立交桥,实现人才“请进来、走出去”培养的双向奔赴。依托“团队带团队”“专家带骨干”“师傅带徒弟”和“双向组团”模式,3年来先后培养本土骨干教师1017名。

好老师来了——“援青不仅要治病,更要培根。”2024年3月,澳门游客林女士突发急性脑梗死,两名海西州本地医生在浙江专家远程指导下,独立完成高难度取栓手术。援青专家与骨干医生结对,从“手把手教”到“放手干”,实现了“浙江技术”向“海西能力”的转化。曾经需要奔波500公里求医的患者,如今在“家门口”就能获得救治。

第21批博士服务团成员王轶在为患者做手术。

好帮手来了——2023年,一座“永不闭馆”的电子图书馆在海西州高原拔地而起,让医护人员在诊疗间隙即可触摸医学前沿,将“学术氧气”输送到高原。一位年轻医生感慨:“过去查文献要托内地同学帮忙,现在点点屏幕就能看到全球最新研究。”

真情实意扶,真金白银投,真抓实干帮,带来了沉甸甸的收获。收获牧区之变,草原上最美丽的建筑是学校、多家医院旧貌换新颜,患者住上了明亮洁净的病房,“条件不比一线城市医院差”;收获学子之幸,藏族学生麻切仁措成为首位上海音乐学院果洛籍学子,从青藏高原走入音乐殿堂,牧区学子考上心仪大学、奔赴梦想;收获群众之信,20家州县受援受扶医院转诊率下降至7.49%,有些患者慕名追寻援青专家看病,青藏高原上的各族群众也能实现“小病不出县、中病不出州”。

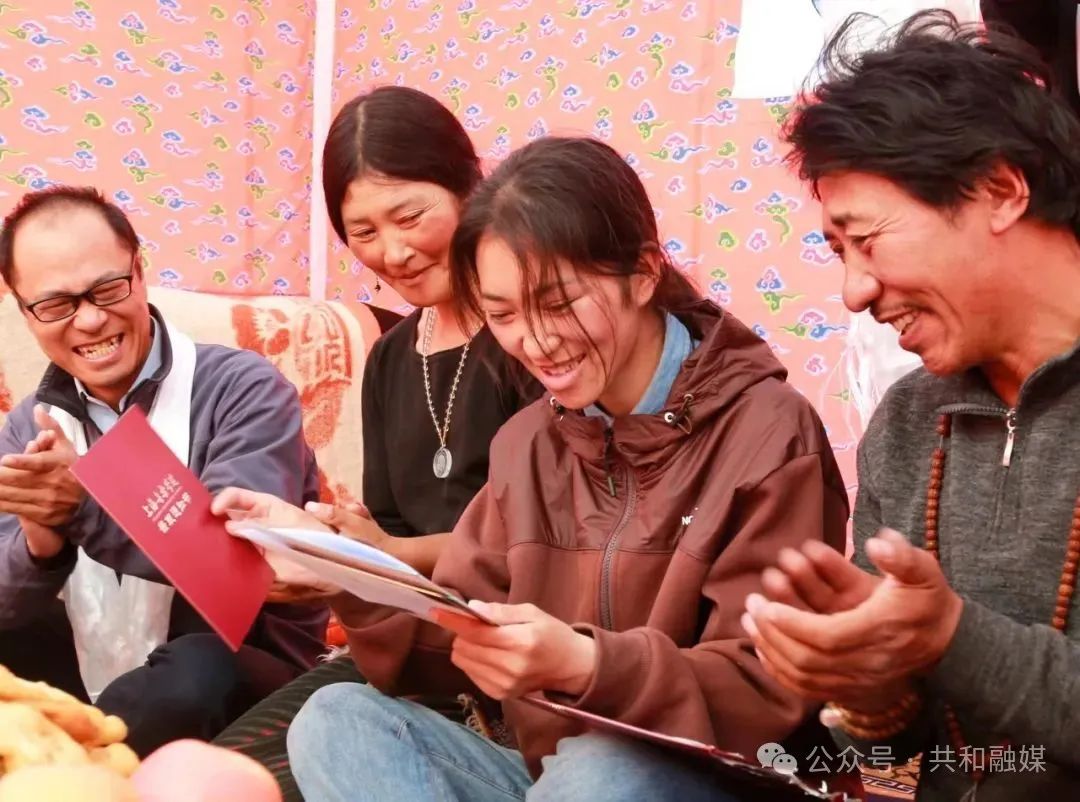

藏族姑娘麻切仁措考入上海音乐学院。

星火燎原,海山同心。四面八方的援青力量,用真情和智慧浇灌民族地区未来的希望,改善了民生,筑牢了医疗教育根基,更在高原儿女心中撒播下中华民族共同体意识的种子。

“把资料书籍、衣物搬到了青海,看着收拾出来的宿舍,心安了,气定了,归属感、责任感更加强烈。”踏上高原,援青干部人才就视青海为家乡,视群众需求为导向,视群众满意为目标。

来青为什么?在青干什么?离青留什么?回去带什么?援青干部人才执着求解、生动践行。

答案是急难险重面前的挺身而出。2022年8月,青海遭遇了历史罕见的极端天气影响,并经受了极其复杂严峻的多轮疫情冲击,“援青人”初上高原就进入战斗状态,在应对急难险重任务中投入火热的援青实践。灾情面前显担当,洪流之中见本色。积石山地震中,各支援方连夜组建起14支医疗队赶赴一线义诊,第一时间协调近600套活动板房、6200余万元救灾资金和物资。白天防疫、晚上防汛,排查隐患、疏通河道、转移群众,3年来,援青干部人才奔走急难险重任务一线,凝聚起战胜灾情、重建家园的信心与决心,成为青海各族人民的坚强助力。

答案是民族同胞的心心相通。援青为桥,深化交往交流交融。援青专家汤声声发起成立青海第一支钢琴和非遗民族器乐组合“果洛州阿尼玛卿组合”,作为音乐思政课的主力军团队,翻越雪山、走过崎岖山路,为果洛州近2万余人次奏响32场次主题音乐思政课,并在全国多地展演,奏响民族团结最强音,成为文化交往交流交融的一张“金名片”。“我离开了,但‘阿尼玛卿’会一直留在果洛。”援青即将结束,面对离别,汤声声哽咽了,“在这里,我找到了最宝贵的人生价值”。

答案是孩子们的健康成长。果洛西宁民族中学校长常途多方争取资金改善办学条件,每年组织学生赴上海开展“沪果情 同心缘”红色研学。从中共一大会址的百年党史寻根,到钱学森图书馆的科学家精神感悟,从上海自然博物馆的科技成就体验,到与上海学生的同上一节课,孩子们带着“为何能有此机会”的问题启程,厚植爱党爱国情怀。

任实职、给实权、担实责。青海把援青干部人才作为宝贵资源,充分信任、大胆使用。“高看一眼分实工,让我们责任更大,融入更快更深,与当地干部群众的联系更加紧密,真正在一起承担发展重任。”援青干部蔺通说。浓浓的诚意,殷殷的期盼,让广大干部人才凝心聚力、步调一致,在高原热土践行初心使命,书写援青答卷。

玛多县与上海沙涓合作牦牛绒产业发展项目。

一人援青,全家援青。援青干部上有老、下有小,生活重担都压在了另一半的肩上。“这里的百姓更需要我们。”囊谦县人民医院院长岑强遭受巨大家庭变故,依然仁心不改,培养“带不走”人才队伍。

高寒缺氧对健康的侵蚀不言而喻。经历过头痛、胸闷、失眠的高原反应后,记忆力开始衰退,疾病不期而至,仅2024年因高原疾病住院治疗的援青干部人才就有40多位。

日复一日的奋斗中,不少援青干部人才皮肤黑了、头发白了,身上也开始有了糌粑酥油味,与当地群众情谊更加深厚,“像是地地道道的高原人了”。“来到高原,对家国情怀有了更深切的认知。组织和群众对我们的大力支持、热情关心,让我们感受到家的温暖,激励着我们忠诚履职,不辱使命。”1000多个日日夜夜,援青干部人才辛苦而快乐,紧张而忙碌,平凡而出彩。

这里是海拔的高地,更是精神的高地。“援青是难得的党性锻炼,是刻骨铭心的经历。我们来这里三年,当地干部群众则要一直奋斗在这里。帮助他们,也让自己受了教育。”干部人才磨砺了意志、增强了斗志、提高了本领,在援青实践中快速成长。

第五批援青医疗专家曹阳月正在跟内科医生探讨患者病情。

“缘青”“援青”“圆青”。一双双援助之手,将中央暖融融的关怀、各地热腾腾的情意,汇集成最温暖的力量,开出幸福的花儿。

在海南州幸福滩,有一片荒芜的山坡。援青教师徐红芬每年都组织老师和学生到山坡上种树,几年下来,种出了一片苍翠的树林。她觉得,“教育帮扶就像种树一样,需要绵绵发力、久久为功。”

一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干。还会有一批又一批的干部人才扎进这片热土,接好接力棒,与青海干部群众携手,写下建设美丽高原的新篇章。

(图片由青海省委组织部援青办提供)

用户登录

还没有账号?

立即注册