共和县廿地村村集体经济助力乡村振兴驶入“快车道”

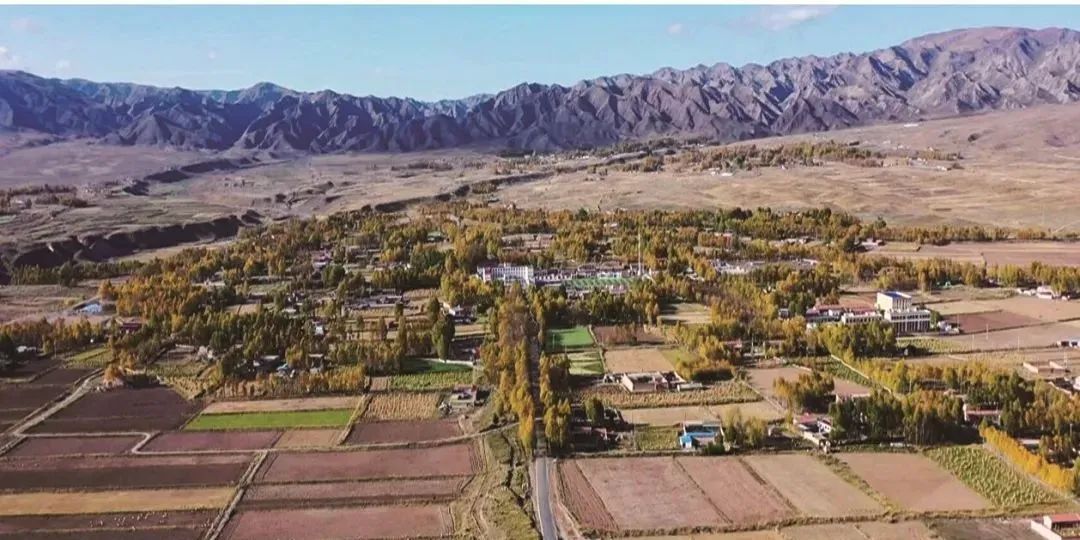

“廿地”系蒙语译音,是蒙古语“额尔德”之谐音,蒙语意为“宝贝、珍宝”。廿地村是一个以牧为主、农牧结合的村,系廿地乡政府驻地,平均海拔3200米,总草场面积13.77万亩(禁牧84000亩、草蓄平衡53700亩),耕地0.38万亩,存栏各类牲畜2.57万头(只);全村下辖5个社,现有农牧户275户948人,村“两委”班子成员5人,其中支部委员3人、村委会委员3人,交叉任职1人;现有党员29名,该村于2017年评定为省级深度贫困村,2018年实现整村脱贫退出,2021年底全村人均收入9874.46元。

近年来,廿地村始终坚持把党建引领作为推动乡村振兴的“红色引擎”,通过“输血、造血、活血”三管齐下,推动村集体经济提质增效,领跑乡村振兴发展“快车道”。

转变观念,盘活资源,加大“输血”力度。村党支部坚持把基层党建贯穿脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接全过程,充分发挥党的政治优势、组织优势、密切联系群众的优势;一是针对村集体经济薄弱、群众致富思路不宽、办法不多等突出问题,切实发挥党组织的战斗堡垒作用,组织村“两委”班子和党员致富能手观摩学习村集体经济创收的好经验、好做法,充分发扬民主、广泛征求村民意见,共同商议决定村集体经济发展长远规划,转变党员群众因循守旧观念,积极主动为村集体经济发展想办法、谋思路,突破发展瓶颈,夯实思想共识。二是依托地域条件,盘活草场资源,采取“党组织+企业”模式,投资1.8亿元建设占地39.6公顷(594亩)20MW的“农光互补”光伏电厂并网发电,全村连续2年免费享用3000瓦光伏扶贫用电,人均收益光伏征地补偿款1340元,村集体经济收益70万元,有效解决了村集体经济资金短缺、发展动力不足的瓶颈问题,实现村集体经济“破零”和群众收益“双增收”,达到了“村企共建、互利共赢”的目标。

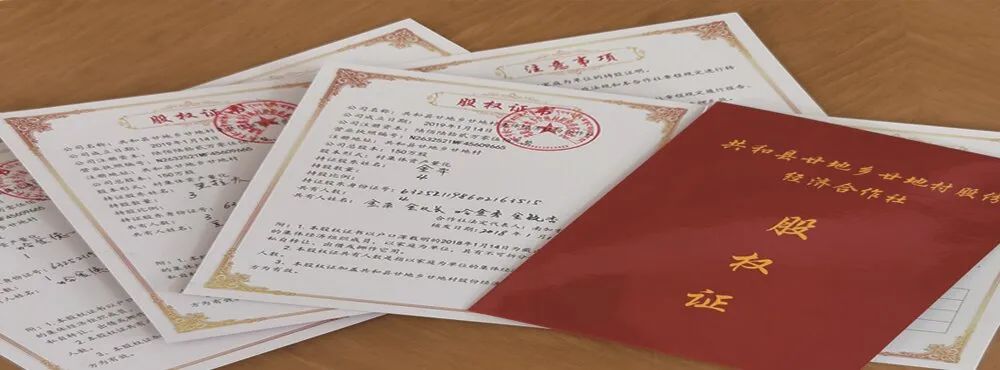

精准施策,项目带动,强化“造血”功能。村党支部坚持把产业覆盖提升壮大村集体经济增收作为基层党建的关键课题,牢牢把握“打造绿色有机农畜产品输出地”建设重大机遇,以守住母畜比例“钱袋子”为核心,着力培育“一村一品”特色产业;一是积极争取中央和省、州县专项涉农资金,累计投资613.79万元建设占地50亩的村集体股份经济专业合作社(内设600㎡畜棚4座,青储窖、机械库房、草料房各1座、办公用房10间),采取“党组织+股份合作社+农牧户”三位一体运营发展模式,发展西门塔尔牛养殖项目,先后引进60头西门塔尔牛(公牛3头、母牛57头)进行繁育;截至目前,已繁育牛犊51头,预计经济效益102万元。二是充分挖掘土地、草场等集体资源利用率,通过“四议两公开”形式,将4000亩集体草场、370亩耕地进行资产股份量化,动员全村275户948人全员入社,人均入股600元,入股率为100%,基本实现村集体资源变资产、资产变资金、资金变股金、村民变股东的“四变”目标,逐步形成“利益联动、风险共担、共同发展”工作机制,开启了一条现代化生态畜牧业发展新路子。

组织引领,规范管理,提升“活血”效能。村党支部坚持把组织引领、人才吸纳作为增强产业发展活力的重要保障;一是以村“两委”换届为契机,把2名懂经营、善管理、发展集体经济意识强的能人选进村“两委”班子,吸纳5名养殖经验丰富的村民就近就业,实行“四统一”(统一品种、统一饲养、统一生产、统一销售)的运营管理模式,通过舍饲、半舍饲养养殖技术进行畜种改良、优化畜群结构;同时,健全完善《廿地村集体经济收益资金管理使用暂行办法》《廿地村集体股份经济合作社收益资金管理办法(试行)》等规章制度,确保村集体经济运营管理按章办事、有据可循。二是持续深化联点“帮扶”工作机制,建立健全村集体经济“1+X”捆绑式发展体系,实行“一对一、多对一”结对帮扶模式,通过资金帮扶、技术指导、资源共享等方式,为廿地村西门塔尔产业发展注入动力,实现由传统的畜牧业向标准化、规模化、集约化转型,推动党建引领村集体经济标准化规模养殖高速运营。

下一步,廿地村将持续拓展西门塔尔高效养殖发展路劲,推广标准化、规模化、集约化养殖,强化典型示范引领,打造特色养殖示范基地,形成“以点带面、全面开花”产业布局,跑出发展“加速度”。